Stidl-Kapelle St.Andreas in OBERNDORF

Kapellenweg2, 85778 Haimhausen

Beschreibung

Die Ortschaft

Oberndorf (Gemeinde Haimhausen, Pfarrei Jarzt), liegt am Biberbach (früher

Westerndorfer Bach genannt 24)),

unmittelbar an der Landkreisgrenze zu Freising.

In den Urkunden der Grafen von Ebersberg taucht Oberndorf erstmals um

die Jahrtausendwende auf. 12)

Nach dem Aussterben der

Grafen um 1045 hatten die Herren von Oberhausen bei Petershausen Besitz

in Oberndorf (1080). Später wurde das Dorf auch im Jahre 1240 im

Urbarium

ducatus Baiuwariae antiquissimum 05)

angeführt.

|

Denn am westlichen Ortsrand von Oberndorf wurden Siedlungsreste und Reihengräber aus der Hallstattzeit (800-475 v.Chr.) gefunden. 22)Im Denkmalatlas sind sie unter "Herrenhof der Hallstattzeit sowie Körpergräber des frühen Mittelalters" als Bodendenkmal gelistet (AktenNr.D-1-7635-0004). Später bauten hier die Römer eine wichtige Straße, die von Moos a.d. Donau (bei Deggendorf) über Freising kommend hier die Amper überquerte und durch das Dorf und weiter über Westerndorf, Biberbach, Indersdorf, Weil, Altomünster und Irchenbrunn nach Augsburg führte. |

Engel über dem rechten Seitenflügel des Altars |

In der Zeitschrift für Heimatforschung

"Deutsche Gaue" (um 1920) hieß es zum Römerstraßenverlauf:

| "Unterhalb Haimhausen sei sie zur Amper gelangt. Von da führe sie auf Oberndorf, Westerndorf links liegen lassend; im Walde zwischen Biberbach und Schönbrunn bei Rudelzhofen und Riedenzhofen sei sie wohl recht erkennbar, doch nur kurz, denn bald unterbreche eine Mergelgrube die Straße" 10) |

Bei Ausgrabungen fand man südöstlich

von Oberndorf eine Viereckschanze, die die römische Armee angelegt

haben dürfte. 16)

An dieser Stelle dürften wohl auch röm. Wohnbauten gestanden

haben. Im Denkmal-Atlas des Bayerischen LA für Denkmalpflege ist

jedenfalls als Bodendenkmal eine "Siedlung oder Villa rustica der

römischen Kaiserzeit" aufgeführt (Aktennummer D-1-7635-0338).

Um das Jahr 1500 gab es in

Oberndorf schon 12 Anwesen, die u.a. dem Hochstift Freising, dem Kastenamt

Dachau, der Westerndorfer und der Fahrenzhausener Kirche und den reichen

Münchner Familien Ligsalz,

Seuz, Würfelmacher und Kupferschmied gehörten. Die Münchner

Familien als Obereigentümer von Bauernhöfen waren ein Phänomen

des ausgehenden Mittelalters. Ab dem 14.Jh. erwarben reiche Münchner

Kaufleute Landbesitz im Umland; zum einen wohl als Geldanlage, zum anderen

auch aus Verbundenheit mit dem Bauernstande, dem sie entstammten.

Im Landesarchiv Baden-Württemberg / Sigmaringen, sind

Urkunden aus der Hofmark Haimhausen gelagert. Einige der Dokumente aus

der Zeit von 1412

bis 1599 betreffen Höfe in Oberndorf

und belegen die Verkäufe an die Münchner Bürgerfamilien

Lieb,

Liebhart,

Reichert, Schrenk, Lipsalz (Ligsalz ?), Part und Danner.

20)

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten,

klicken Sie hier...

Im Dreißigjährigen

Krieg dürfte auch Oberndorf schwer gelitten haben. Zwar sind

nur wenige Berichte darüber erhalten, doch Kaufbriefe aus der Zeit

von 1650 zeigen, dass drei von vier verkauften Höfen Brandstätten

waren. 01)

Über den Schrankhof (HsNr.1) heißt es 1637/38: "Dieses

Gietl ist (1632) von dem Feindt ganz abgebrendt und in die Aschen

gelegt worden. Er auch bereits wiederumben ain Heißl erst erpaut.

Ist ihm aine Jahresgilt (Abgabe pro Jahr) von 12 Gulden nachgesehen worden."

Zum Aufbau (nach 1656) erhielt der Bauer das Bauholz gratis aus den herrschaftlichen

Wäldern. 19)

Noch 1662 gab es Brandstätten. Damals übernahm einn Georg Pals

die Brandstatt eines Halbhofes in Oberndorf durch Heirat der Angermayrischen

Witwe 25)

Aus dem Jahr 1760 ist bekannt, dass die Ortschaft aus 13 Anwesen

bestand. Die (Ober)Eigentümer hatten sich teilweise geändert:

neue Eigentümer waren die Hofmarksherren von Haimhausen (Schrank)

und Schönbrunn (Zist und Stefflhansl), der Kurfürst in München

(Goribaur), Freiherr von Wilhelm (Stidl), die Kirchen von Inhausen und

Jarzt. Von den bisherigen Eigentümern blieb nur das Dachauer Kastenamt

übrig. Auch eine Kapelle in Oberndorf wird in diesem Jahr erwähnt.

19)

1832 hatte Oberndorf 80 Einwohner in 14 Häusern. 02)

1876 waren es 81 Einwohner in 33 Gebäuden (Häuser und

Städel); dazu

kamen 32 Pferde und 119

Rinder 04)

2014 lebten 146 Einwohner in Oberndorf 17)

Ortsbeschreibung 1844

03)

Der Historische Verein von und für Oberbayern hat in seinem 1844

herausgegebenen "Oberbayerischen Archiv für vaterländische

Geschichte" auch eine kurze Beschreibung der Geschichte von Oberndorf

veröffentlicht. Zwar bestehen m.E. Zweifel daran, ob die Besitzverhältnisse

aus dem 16.Jh. tatsächlich unser Oberndorf in der Gemeinde Haimhausen

betreffen. Doch der Verfasser schreibt dezidiert, dass die beschriebene

Ortschaft zur Gemeinde Amperpettenbach gehört und 80 Einwohner hat.

Wenn Sie die Beschreibung von 1844 lesen möchten,

klicken Sie hier...

1903 brannte es in Oberndorf.

Wenn Sie den Zeitungsbericht lesen möchten, klicken

Sie hier...

Beschreibung der Kapelle

Die Kapelle steht am Ortseingang neben der Brücke über den Biberbach. Sie gehört zum etwa 100 Meter entfernten Stidl-Hof (Familie Gattinger) in Oberndorf.

Frühere

Kapellen

Schon 1760 wurde eine Kapelle in Oberndorf erwähnt 19).

Wo sie stand ist mir nicht bekannt.

Um 1850 wurde am Stidlhof aufgrund eines Gelübdes eine Kapelle

direkt am Hof erbaut 19).

Vermutlich aus Platzgründen hat man diese erste Kapelle aber wieder

abgetragen.

Heutige

Kapelle

| Aber

eine Grottennische mit Lourdesmadonna erinnert auch in Oberndorf augenfällig

an die damals nur wenige Jahre zurückliegenden wundersamen Ereignisse

in Lourdes. Auf älteren Fotos ist zu erkennen, dass die Frontseite über der neugotischen Eingangstüre mit einer im Jahr 1897 aufgemalten Inschrift verziert war. Leider kann ich den Text nicht entziffern. |

Der mit Blech ummantelte

Dachreiter,

der an östliche Kapellen erinnert, sitzt nicht auf der Außenmauer

auf, sondern stützt sich auf das Gebälk.

Inneneinrichtung

Vergrößerungen von Details (5 Figuren, Grotte)

per Mouseklick

Vergrößerungen von Details (5 Figuren, Grotte)

per Mouseklick

Der nicht abgegrenzte

Chor mit 3/8-Schluss

liegt auf der Westseite des Gebäudes. Die Decke ist eingewölbt,

mit Stichkappen für Fenster, Heiligenfiguren und die Lourdes-Nische.

Die Kapelle ist im neugotischen Stil des ausgehenden 19.Jh eingerichtet.

Die Ausstattung ist zeitgenössisch.

hl. Magdalena St.

Andreas St.Theresia

Der Mittelteil des dreiflügeligen Altars wird geprägt durch eine Figur des Patrons St. Andreas, der sich mit der linken Hand auf ein nach ihm benanntes Andreas-Kreuz (Schrägbalkenkreuz) stützt. Andreas wird mit dem für ihn typischen langen, zweispitzigen Bart dargestellt.

Im linken Altarteil steht eine -etwas

kleinere- Figur der hl. Magdalena

(zu ihren Füßen statt der sonst üblichen Salbbüchse

ein Kelch);

im rechten Teil eine Figur der St.Theresia

(mit Schreibfeder und Buch).

Andreas, Magdalena und Theresia waren wahrscheinlich die Vornamen der früheren Besitzer des Stidl-Hofes.

Der Apostel Andreas war der

Bruder des Simon Petrus und wie dieser von Beruf Fischer. Er stammte aus

Bethsaida (Joh.1, 14) oder Kapernaom (Mk.1, 29). Er war der erste, den Jesus

als seinen Jünger berief; zuvor war er Anhänger Johannes' des

Täufers (Joh.1, 35 - 40). Nach Jesu Himmelfahrt lehrte er in Griechenland

und wirkte zahlreiche Wunder. Als er die Frau des röm.Statthalters

Ägeas zum Christentum bekehrte und ihr eheliche Enthaltsamkeit anriet,

ließ ihn Ägeas an ein X-förmiges Kreuz binden. Nach zwei

Tagen, an denen er vom Kreuz aus weiter predigte, verstarb Andreas.

Das Buch in der Hand der Figur in Oberndorf verweist auf die Verkündigung

des Evangeliums.

Maria Magdalena ist aus der Bibel bekannt. Sie wurde Jüngerin

Jesu, nachdem der sie von Besessenheit befreit hatte (Luk. 8, 2). Magdalena

sorgte für Jesu Lebensunterhalt (Luk.8,3). Sie war auch bei der Kreuzigung

Jesu dabei; ihr erschien Jesus nach seiner Auferstehung (Joh.20,15-17).

Ob es sich bei Magdalena auch um die namenlose Sünderin handelt, die

Jesus die Füße salbte (Luk 7, 37 - 38), wie die Legenden behaupten,

ist ungewiss. Üblicherweise wird Magdalena mit einem Salbgefäß

dargestellt.

Theresia (1515-1582) war Klosterfrau bei den Karmelitinnen und erlebte

eine Reihe von Visionen. Sie setzte als Äbtissin gegen viele Anfeindungen

eine Reformation des Ordens durch und gründete die unbeschuhten Karmelitinnen"

mit strenger Klosterzucht.

Die Schreibfeder und das Buch in den Händen der Figur in Oberndorf

verweisen auf ihre Schriften "Das große Buch von der Erbarmungen Gottes",

"Der Weg zur Vollkommenheit", "Die Seelenburg", ihre Autobiografie und mehr

als 400 erhaltene Briefe.

Diese Schriften bezeugen Teresa als Mystikerin von einer nie zuvor oder

danach erreichten Tiefe des Erlebens und begründen das ihr zuerkannte

Prädikat der Kirchenlehrerin.

| Die Schreibfeder (lat.Calamus=Rohr), wurde seit dem 3. Jh. v. Chr zum Schreiben verwendet. Sie bestand früher aus einem abgeschrägten Schilfrohr, dessen Spitze an der Abschrägung eingeschnitten wurde. In der gleichen Weise präparierte man mit einem Federmesser auch die später zum Schreiben verwendeten starken Kiele der Vogelfedern (lateinisch penna), meist Gänsefedern. Erst seit 150 Jahren sind Metallfedern in Gebrauch. |

An der linken Seitenwand der Kapelle ist in Altarhöhe eine Figur des hl. Joseph mit dem Jesuskind angebracht. Joseph war der Vater Jesu - oder Ziehvater Jesu, da nach altchristlicher Überzeugung Jesus der Sohn Gottes ist und durch den Heiligen Geist im Schoß der Jungfrau Maria gezeugt wurde. Joseph stammte aus dem Geschlecht des Königs Davids, aus dem nach dem Zeugnis des Alten Testaments der Messias hervorgehen werde. Er lebte als Zimmermann in Nazareth.

Gegenüber an der rechten Seitenwand

steht auf einem Podest in den Formen der Neugotik eine Figur des hl.

Johannes Nepomuk in Schrittstellung.

Er ist in das Gewand eines Domherrn gekleidet. Der violette Talar reicht

von den Füßen bis zum Halskragen. Darüber der weiße,

spitzengesäumte Chorrock und über den Schultern die Mozetta,

ein opultenes Schultertuch aus weißem, gepunkteten Hermelinfell

mit orangen Futter. Auf dem bartlosen Kopf des Heiligen sitzt ein violettes

Birett. Die Hände sind offen; sehr wahrscheinlich befand sich darin

früher ein Kruzifix, das Hauptattribut von Nepomuk.

| Hinweis: Johannes aus Pomuk, "ne Pomuk", war Ende des 14.Jh Generalvikar des Erzbischofs in Prag und machte sich beim König Wenzel wegen seines energischen Auftretens für die Rechte der Kirche unbeliebt. Der ließ ihn am 20. März 1393 gefangen nehmen, foltern, brannte ihn selbst mit Pechfackeln, ließ ihn durch die Straßen schleifen und schließlich in der Moldau ertränken.Die Legende berichtet, der eigentliche Grund sei gewesen, dass Johannes, der auch Beichtvater der Königin war, dem König keine Auskunft über die Sünden seiner Frau gegeben habe. Das 1215 eingeführte Beichtgeheimnis hat in der kath.Kirche einen hohen Stellenwert. Der Fundort der Leiche in der Moldau wurde durch eine Erscheinung von fünf Sternen geoffenbart. Nepomuk ist neben Maria der einzige Heilige, der mit Sternen geschmückt ist. Die Verehrung von Nepomuk ist zwar schon seit 1400 nachweisbar; sie war aber nicht sehr umfangreich und zudem auf Prag beschränkt. Sein Denkmal auf der Prager Karlsbrücke, das 1693 errichtet wurde, machte ihn zum Brückenheiligen. Erst als man über 300 Jahre nach seinem Tod, im Jahre 1719, bei der Öffnung des Grabes in der Prager Veitskirche die Zunge des Heiligen unverwest vorfand, gewann die Verehrung an Dynamik. Im Jahre 1721 wurde der Kult von Rom anerkannt, am 19.3.1729 folgte die Heiligsprechung durch Papst Benedikt XIII. Noch im gleichen Jahr wurde Nepomuk von Kurfürst Karl Albrecht zum Landespatron von Bayern (18.8.1729) erklärt. Die Jesuiten förderten die Verehrung kräftig und nach kurzer Zeit stand die Nepomukfigur auf vielen Brücken und in vielen Kirchen. Nepomuk war der Modeheilige der Rokokozeit. Festtag: 16.Mai |

In die rechte Seitenwand ist an Stelle eines Fensters eine Lourdesgrotte mit einer Mutter Gottes Figur eingelassen.

Die Kapelle wird für Gottesdienste seit den vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts nur noch sporadisch genutzt, nachdem Nazis während des Rosenkranzgebets die Fensterscheiben zertrümmert hatten. Messen und Rosenkranzandachten werden in der nahe gelegenen Filialkirche Westerndorf abgehalten. Lediglich während der Renovierungsarbeiten an der Westerndorfer Kirche Anfang der 1970er Jahre wurde in der Kapelle der sonntägliche Rosenkranz gebetet.

Die Kapelle steht unter Denkmalschutz.

Sie ist in der Liste der Baudenkmäler in Haimhausen als:

"Katholische Kapelle Sankt Andreas, einschiffig mit fünfseitigem

Schluss und Dachreiter, Ende 19. Jahrhundert; mit Ausstattung"

aufgeführt. 18).

Hans Schertl

![]()

Quellen:

01)

Vierkirchen

und die umliegenden Orte, Briefprotokolle des

Landgerichts Dachau, Steuerbuch Nr.57

von 1671

02)

Eisenmann/Hohn, Topo-Geographisch-Statistisches

Lexicon

vom

Königreiche Bayern S.201, 1832

(erste

Erwähnung 1832)

03) Historischer Verein von und

für Oberbayern,

"Oberbayerisches

Archiv

für vaterländische Geschichte"

(Bd.6

S.399), 1844

04) Vollständiges Ortschaften-Verzeichnis

des Köngreichs

Bayern-1876

(Statistik)

05) Urbarium ducatus Baiuwariae

antiquissimum ex anno

1240

S.272

(1240)

06) Dr.Joseph Scheidl, Altstraßen im Raume von

Dachau

u.Fürstenfeldbruck, Amperland 1965

07) Friedrich Prinz, Bayerns Adel im Hochmittelalter,

in

ZBLG

30 (1967),

S.53-117 S.64

08) Josef Zacherl, Oberndorf, 1973

09) Markus Bogner,Aus d. Geschichte der Ortsteile von

Haimhausen,1974

10) Gemeinde Weichs, So wars bei

uns, 1989 (Hinweis auf

Deutsche

Gaue.

Zeitschrift für Heimatforschung und

Heimatkunde,

Kaufbeuren)

11) Markus Bogner, Chronik von Haimhausen, 1991

12) Dr. Günther Flohrschütz,

Hochmittelalteres Herrenleben

im

alten

Amperland, Amperland 1991/2; Oberndorf ist

auf

einer Karte der

Besitzungen der Gaugrafen von

Ebersberg

als Besitztum der

Ebersberger Vasallen "von

Oberhausen"

eingezeichnet.

Eine Ablichtung

der von

Dr.

Florschütz angelegten Karte finden Sie hier...

13) Wolfgang Assmann, Neue archäologische

Funde der

Kelten

und

Römer im Dachauer Land, Amperland 1992/1

14) Dip.Ing Klaus-R.Witschel, Eine frühgeschichtliche

Straße

in Irchenbrunn, Amperland 2001/3

15) Josef Gattinger, Oberndorf, 2001

16) Klaus R.Witschel, Vor-u.frühgeschichtliche

Siedlungs-

spuren

im

Umland v.Röhrmoos, Röhrm.Heimatblätter 2013

(Urnengräberzeit)

17) Jahresstatistik 2014 über

Haimhausen, Dachauer

Nachrichten

vom

19.1.2015

18) Liste der_Baudenkmäler

in Haimhausen und Denkmalatlas,

Stand

2024

19) Markus Bogner, Haus- und Hofchronik

von Haimhausen, ...

Oberndorf... 1654-1955, im Nov.1999 und im Mai 2006

20) Landesarchiv Baden-Württemberg,

Abt.Staatsarchiv

Sigmaringen,

UAbt.

Schenk

v.Stauffenbergische Archive,

2021

21) Allgemeine Zeitung vom 10.02.1903

(Brand)

22) Freising, Portrait eines Landkreises

Bd.3, Erwin Neumair,

Vom

Steinbeil bis zum 1.Dombau, 1983

23) Die Herkunft der Ligsalz im

Dachauer Land, Amperland

1974

S. 438

24) Repertorium

des topographischen Atlasblattes Dachau

S.39,

1824

25) Dr.Gerhard Hanke, Die Bewohner

des alten Landgerichts

Dachau,

Amperland

1997 S.120

10 Bilder: Josef Gattinger (9), Hans Schertl (1)

|

|

9.12.2024

Oberndorf

Historischer

Verein von und für Oberbayern

"Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte",

1844 03)

Zu Oberndorf war im

XVI. Jahrhundert eine an die bayerischen Herzöge lehnbare Hube, welche

Herzog Albrecht V. im Jahre 1551 dem Seifried von Zillhard zu Jezendorf

verlieh. Sie kam einige Jahre hierauf mit drei Tagwerk Wiesen an Martin

Hailmayr und von diesem mit lehenherrlichem Consens 1560 durch Kauf an

Leonard Kaltmüller um 475 Gulden. Dessen Söhne verkauften aber

die Hube mit den Wiesmaden 1573 weiters an Hanns Ludwig von Gumpenberg

zu Pötmeß, der auch von Herzog Albrecht V. damit belehnt wurde,

aber schon 1576 die Hube an des Herzogs Albrecht Fourier, Hanns Reindl,

um 450 Gulden verkaufte, von dem sie 1580 an Alexander Schötl, Burger

und des Raths zu München, käuflich überkam, der solche

schon im nächsten Jahre, nebst einer Hube zu Reut, einer Sölde

zu Valkenberg und einer Mühle zu Walpach im damaligen Gericht Schwaben,

an Herzog Wilhelm V. um sechshundert Gulden verkaufte, wodurch sich das

Lehen wieder konsolidirte. (Urkundlich.)

Der Ort gehört zeitlich (=derzeit) zur Gemeinde Amperpettenbach

im Landgerichte Dachau, und zählt ohngefähr 80 Seelen. 03)

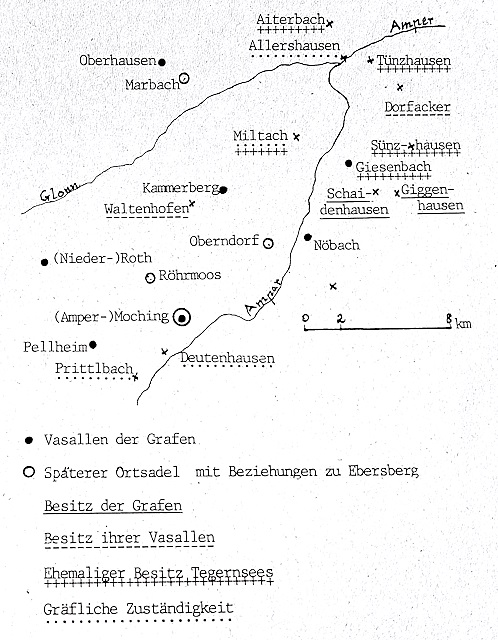

Besitzungen

der Grafen von Ebersberg und ihrer Vasallen

von

Dr. Günther Flohrschütz 12)

Dokumente

im Landesarchiv Baden-Württemberg

über Besitzübergänge in Oberndorf 20)

Im Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Staatsarchiv Sigmaringen, Gesamtarchiv Schenk von Stauffenberg sind auch (Pergament)< Urkunden aus Haimhausen und Umgebung gelagert. Hier eine Zusammenstellung der Dokumente aus der Zeit von 1412 bis 1599 soweit sie Höfe in Oberndorf betreffen. Sie belegen die Verkäufe an die Münchner Bürgerfamilien Lieb, Liebhart, Reichert, Schrenk, Lipsalz (Ligsalz ?), Part und Danner.

| Datum im Original |

=

Datum

|

Titel

der Urkunde

|

|

an

Allen Heiligen tag

|

01.11.1412

|

Ernst

Herzog von Bayern-München verleiht seinen Hof zu Oberndorf an

Lieb Hans und seine Erben. Signatur: Landesarchiv BW, Abt. Staatsarchiv Sigmaringen, Dep. 38 T 1 Nr. 1751 |

|

am

Sand Maria Magdalena tag

|

22.07.1414

|

Wilhelm

III. Herzog von Bayern -München verleiht einen Hof zu Oberndorf

an Ulrich Liebhart Signatur: ... Dep. 38 T 1 Nr. 1752 |

|

an

Sambstag vor dem hayligen Liechtmesse tag

|

28.01.1424

|

Ulrich

Sand und seine Ehefrau verkaufen ihren halben Hofanteil zu Oberndorf

an ihren Schwager und Bruder Hans Liebhart. Signatur: ... Dep. 38 T 1 Nr. 1757 |

|

an

Suntag vor dem heyligen Liechtmesse tag

|

29.01.1424

|

Konrad Salber und seine Ehefrau Barbara verkaufen an ihren Schwager

und Bruder Hans Liebhart ihren Erbteil an einem Hof zu Oberndorf im

Gerichtsbezirk Dachau. Signatur: ... Dep. 38 T 1 Nr. 1759 |

|

am

Pfinztag nach dem Liechtmess tag

|

09.02.1424

|

Hans

Pelhaymer, Pfleger und Richter zu Dachau, bestätigt als Richter

und Lehenherr, dauß Konrad der Mayer von Lauterbach den von

ihm zu Lehen rührenden Hof zu Oberndorf an Ulrich Reichert, Bürger

zu München, als Lehen verkauft hat. Signatur: ... Dep. 38 T 1 Nr. 1758 |

|

am

Freytag vor Sant Bartelemers tag des heiligen zwelfpoten

|

22.08.1432

|

Ernst

und Wilhelm III. Herzöge von Bayern-München verleihen ihren

Hof zu Oberndorf im Gerichtsbezirk Dachau an Lorenz Schrenk, Karl

Ligsalz und ihre Erben, nachdem ihn der seitherige Lehenträger

bereits an sie verkauft hatte. Der Hof blieb mind. bis 1520 im Besitz

der Ligsalz. 23)

Signatur: ... Dep. 38 T 1 Nr. 1760 |

|

an

Mitichen in den vier tagen angender vasten

|

20.02.1493

|

Erhard

Pellheimer zu Schweinbach, Pfleger zu Dachau, verkauft einen Anger

zu Oberndorf an Hans Ligsalz, Bürger zu München. Signatur: ... Dep. 38 T 1 Nr. 1779 |

|

03.08.1551

|

Albrecht

V. Herzog von Bayern verleiht einen Hof zu Oberndorf an die Gebrüder

Christoph und Balthasar Ligsalz, Bürger zu München. Signatur: ... Dep. 38 T 1 Nr. 1817 |

|

|

22.01.1564

|

Albrecht

V.Herzog von Bayern beurkundet, dass er als Lehenherr dem Verkauf

eines Hofes in Oberndorf im Landgericht Dachau zustimmt, den die Brüder

Christoph und Balthasar Ligsalz an Doktor Georg Part zu München

verkauft haben. Signatur: ... Dep. 38 T 1 Nr. 1831 |

|

| 14.09.1567 | Wilhelm

V. Herzog von Bayern bewilligt Christoph Danner als Lehenträger

seiner Ehefrau Elisabeth, geborene Part, den Hof seines Schwagers

Oswald Part zu Oberndorf kaufen zu können. Signatur: ... Dep. 38 T 1 Nr. 1840 |

|

| 05.08.1578 | Albrecht

V. Herzog von Bayern belehnt im Namen der Kinder des verstorbenen

Doktor Georg Part Sebastian Balthasar Nothaff mit dem Anteil seines

Bruders Heinrich Part an einem Hof zu Oberndorf. Signatur: ... Dep. 38 T 1 Nr. 1848 |

|

| 05.09.1581 | Wilhelm

V. Herzog von Bayern belehnt Arsan Part als Vormund und Lehenträger

des Sohnes des verstorbenen Doktor Georg Part mit einem Hof zu Oberndorf. Signatur: ... Dep. 38 T 1 Nr. 1856 |

|

| 04.05.1587 | Wilhelm

V. Herzog von Bayern belehnt Christoph Danner zum Moos als Lehenträger

seiner Ehefrau Elisabeth, geborene Part, nach dem Tod ihres Bruders

Leo Part mit einem Hof zu Oberndorf im Landgericht Dachau. Signatur: ... Dep. 38 T 1 Nr. 1865 |

|

| 18.06.1599 | Maximilian

I. Herzog von Bayern belehnt Oswald Part zu Harmating mit einem Hof

zu Oberndorf. Signatur: ... Dep. 38 T 1 Nr. 1910 |

Im

Diözesanarchiv der Erzdiözese München und Freising lagert

eine weitere Verkaufsurkunde aus dem ausgehenden Mittelalter (vom 6.11.1459)

mit folgendem Inhalt:

"Erhart Denck von Oberndorf (Oberndarff)

und seine Ehefrau Agnes,

Tochter von Hainrich d. Jungen von Haimhausen,

verkaufen

ihrem Vetter Ulrich Jung, Bürger zu München,

ihren Anteil an dem Gut

zu Viehbach (Viechpach) im Gericht Dachau, welches

Erbteil der Agnes

ist und von Herzog Albrecht [III.] von Bayern

zu Lehen geht, für einen

nicht genannten Betrag."

Die Urkunde wurde im Ablagesystem des Archivs fälschlicherweise der

Ortschaft Oberndorf bei Altomünster zugeordnet. 26)

-------------------------------------------

Brand in Oberndorf

Allgemeine Zeitung vom 10.02.1903

20)