|

Evangelische

Kirche in KEMMODEN

Jetzendorf,

Kirchstraße 1

Lage der Kirche auf der Landkarte ...

|

Kurzbeschreibung

Kemmoden ist das älteste

der Zentren der evangelisch luth. Gemeinde Kemmoden-Petershausen,

einer landkreisübergreifenden Kirchengemeinde mit rd. 3600

Christen.

Die Kirche liegt zwar schon

im Landkreis Pfaffenhofen, das Gebiet dieser Pfarrei umfasst aber

auch den gesamten Nordosten des Landkreises Dachau. Kemmoden hat

deshalb große Bedeutung für die evangelische Kirche im

Dachauer Land.

Schon ab 1799

lockerte Kurfürst Max IV. unter dem Einfluss seiner lutherischen

Gemahlin Karoline von Baden vorsichtig die strengen Religionsbeschränkungen.

1803 und 1818 wurden Religionsedikte erlassen, die evangelischen

Bürgern die Ansiedlung und die Religionsausü- bung erlaubten.

Da es in Bayern viele dünn besiedelte Gebiete, vor allem in

Moosgegenden, gab, rief Kurfürst Max IV. um 1800 Siedler ins

Land. Dieser ersten Welle folgte 20 Jahre später eine zweite,

bei der

|

sich die Siedler vor allem nach verwaisten

Bauernhöfen umsahen und so auch in unsere Gegend kamen. Viele wanderten

um 1818/20 aus dem Elsass und aus der Rheinpfalz, das von den Franzosen

besetzt war, ein. Ein Großteil von ihnen gehörten protestantischen

Kirchen an (Lutheraner, Mennoniten und Freikirchliche).

Die erste evang. lutherische Kirchengemeinde

in unserer Gegend umfasste die Gebiete der Landgerichte Dachau, Aichach,

Pfaffenhofen, Schrobenhausen, Freising und Moosburg. Die Gesamtzahl der

Protestanten in diesem großen Gebiet betrug 280. Als Sitz der Kirchengemeinde

wurde 1820 Kemmoden gewählt, weil

es zentral lag und weil dort eine größere Zahl von Evangelischen,

nämlich 30, wohnten.

Als erstes

Gotteshaus diente die Hofkapelle des Wirts, der Fam.Lang. Doch das war

nur eine Notlösung. So begann man 1822 mit der Planung einer Kirche.

Die Genehmigung dauerte lang. Erst 1828 konnte mit dem Bau begonnen werden,

der ein Jahr, bis 1829 dauert.

Die Kirche sah zunächst wie ein normales

Wohnhaus aus. 1837 wurde sie um eine Fensterachse verlängert und

erst 1876 kam der charakteristische Dachreiter hinzu, der die Kirche als

solche nach außen kenntlich macht.

Aus Kostengründen plante man das Gebäude ausschließlich

nach praktischen Gesichtspunkten:

- im Erdgeschoss befanden sich der Schulraum und eine kleine Pfarrer-

bzw. Lehrerwohnung mit 2 Kammern und einer kleinen

Küche;

- im Obergeschoss darüber der schlichte Betsaal.

Der Betsaal

ist ein 12,35 m langer, 7,65 m breiter und 3,45 m hoher, rechteckiger

Raum ohne architektonische Gliederung. Überdeckt ist er mit einer

zurückhaltend gemusterten Kassettendecke. Zehn große rundbogige

Fenster lassen nicht nur viel Licht herein, sondern geben dem Betsaal

auch sein Gepräge.

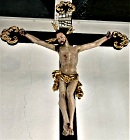

Blickpunkt ist ein Altar

in der Formensprache des Neurokokos, hinter dem ein hohes Kruzifix emporragt.

Auf dem Altar steht dekorativ ein Pult, auf dem eine geöffnete Bibel

liegt. Sie weist auf die überragende Bedeutung des Wortes Gottes

im evangelischen Gottesdienst hin: in Form des Evangeliums auf das geschriebene

Wort, in Form der auf der rechten Seite stehenden Kanzel auf das gesprochene

Wort.

Vor dem Altar ist der Ort der Taufe. Hier befindet sich auf einem Ständer

das Taufbecken; in ihm ein silberner Krug, in den das Taufwasser eingefüllt

wird.

Ausführliche

Beschreibung

mit ikonographischen und kunsthistorischen Hinweisen

Kemmoden ist das älteste der

Zentren der evangelisch luth. Gemeinde Kemmoden-Petershausen, einer landkreisübergreifenden

Kirchengemeinde mit rd. 3600 Christen. Die Kirche liegt zwar schon im

Landkreis Pfaffenhofen; das Gebiet dieser Pfarrei umfasst aber auch den

gesamten Nordosten des Landkreises Dachau. Kemmoden hat deshalb große

Bedeutung für die evangelische Kirche im Dachauer Land.

Einwanderung

Schon ab 1799 lockerte König Max I. unter dem Einfluss seiner lutherischen

Gemahlin Karoline von Baden vorsichtig die strengen Religionsbeschränkungen.

1803 und 1818 wurden Religionsedikte erlassen, die evangelischen Bürgern

die Ansiedlung und die Religionsausübung erlaubten. Und bald kamen

auch Zuwanderer. Denn in Bayern waren die Bedingungen für Neusiedler

relativ gut. Bayern hatte zu Beginn des 19.Jh. rd. 4 Mio Einwohner (heute

13 Mio). Es gab noch freie Siedlungsgebiete, auch wenn sie viel Arbeit

forderten. Zudem gab es viele leer stehende Bauernhöfe, die einen

neuen Besitzer suchten. Die Leerstände waren zum geringen Teil durch

die Säkularisation (vom Kloster selbst bewirtschaftete Höfe),

zum größeren Teil wohl durch die Koalitionskriege (1792 bis

1815) und durch die wetterbedingten Missernten (Ausbruch des Tambora 1815,

Jahr ohne Sommer 1816) verursacht.

In der linksrheinischen Rheinpfalz war durch die jahrelange französische

Besatzung ein Auswanderungsdruck entstanden. Die Einwohner hatten unter

den Massenaushebungen für das französische Heer und unter den

Kriegskosten zu leiden. Zudem trieb die Überbevölkerung die

Bodenpreise in die Höhe. Deshalb war es für Bauern verlockend,

den heimischen Hof teuer zu verkaufen und dafür woanders ein größeres

Gut zu erwerben. Die Menschen wanderten nach Nordamerika, Russland, Österreich

und eben nach Bayern aus. 04)

Die ersten vom späteren König gerufenen Siedler kamen um 1800

nach Bayern. Sie wurden in die Moorgegenden von Rosenheim und ins Donaumoos

geschickt, um das Land urbar zu machen. Die Siedler in unserer Gegend

kamen erst um 1819/20. Sie waren wohl auch nicht vom bayerischen König

gerufen worden, sondern wanderten selbstständig ein, weil sie sich

hier bessere Lebensbedin-gungen erhofften. Aus den behördlichen Unterlagen

geht hervor, dass viele Auswanderer in der Pfalz auf gut Glück losfuhren

und erst bei der Ankunft in Bayern sich nach verwaisten Höfen umsahen.

04)

In Fränking, Senkenschlag, Kemmoden, Kleinschwabhausen und Lanzenried

ließen sich rd. 120 Familien aus der Rheinpfalz und dem Elsass nieder.

Es handelte sich meist um Lutheraner (Elsass), Reformierte und Mennoniten

(Rheinpfalz); auch Katholiken (aus der bayerischen Pfalz) waren darunter

10).

Nach Kemmoden kamen vier Familien, die hier zwei Bauernhöfe erwarben

und aufteilten. 01)

Im Pfarrbuch von Kemmoden aus dem Jahr 1836 steht

dazu:

| |

"So

geschah es denn auch, daß im Jahr 1820 sich eine Familie aus

Rheinbauern, zwei reformierte oder eigentlich unirte und zwei katholische

in dem Weiler Kemmoden je zwei durch gemeinschaftlichen Ankauf häuslich

niederliessen, wodurch dann zwei Güter in vier geteilt wurden.

Es mussten darum zwei neue Wohnungen erbaut werden. Im Herbste desselben

Jahres liessen sich zwei andere Familien, eine evangelische aus Rheinbeiern

und eine mennonitische aus Rheinhessen durch gemeinschaftlichen Ankauf

eines großen Hofes, den sie in zwei Theile abtheilten, dahier

häuslich nieder. Es musste nun wieder ein Haus mehr erbaut werden.

Im Jahre 1831 kaufte sich noch eine evangelische Familie hier ein,

so daß dermalen zwei unirte, zwei evangelisch lutherische und

eine mennonitische Familie, dann zwei Rheinbairische katholische und

drei altbaierische katholische Familien zu Kemmoden sich befinden.

Dasselbe zählt ausser der Pfarr-Vicariats-Wohnung und dem Gartenhause

10 Häuser."

02) |

Zentrum Kemmoden

Die erste evang. luther. Kirchengemeinde in unserer Gegend umfasste die

Gebiete der Landgerichte Dachau, Pfaffenhofen, Schrobenhausen, Aichach,

Freising und Moosburg 10).

Die Gesamtzahl der Protestanten in diesem großen Gebiet betrug nur

280. Als Sitz der Kirchengemeinde wurde 1820 Kemmoden gewählt, weil

es zentral lag und weil dort eine größere Zahl von Evangelischen,

nämlich 30, wohnten (2017 waren es in Kemmoden nur noch 7 Kirchenmitglieder

10)).

Der idealere Mittelpunkt wäre Jetzendorf gewesen. Doch dort wohnte

kein einziger Protestant. Und in dieses rein katholische Milieu wollte

man keine evangelische Kirche setzen. Dies gebot auch die Fürsorgepflicht

für den Lehrer/Mesner und den später einmal hinzukommenden Pfarrer.

In der Pfarrchronik von 1836 heißt es dazu

02):

| |

....

so bestimmten sie Jetzendorf. Allein auch dieses lag bloß für

die im K.Landgericht Dachau Wohnenden gelegen, zu dem war dort gar

keine evangelische Familie (wie auf bis jetzt auch keine alldort ist)

und der evangelische Geistliche oder Schullehrer wäre ganz abgeschlossen

von seinen Glaubensgenossen gewesen und allein für sich unter

Katholiken, was doch auch wenigstens nicht immer rathsam erscheint." |

Vielleicht

wäre die Entscheidung anders ausgefallen, wenn damals bekannt gewesen

wäre, dass 1867 Jetzendorf eine Bahnstation an der Linie München-Ingolstadt

wurde und damit viel besser zu erreichen gewesen wäre als Kemmoden.

Ab 1820 trafen sich die Gläubigen von Kemmoden in einer (inzwischen

abgetragenen) Hofkapelle des Wirts zu ihren Sonntagsgottesdiensten. Zu Amtshandlungen

mussten sie aber nach München fahren oder warten, bis der evangelische

Pfarrer aus München ein- bis zweimal jährlich (!) vorbeikam, um

alle inzwischen anstehenden Taufen, Konfirmationen und Trauungen abzuhalten.

04)

Kirchenbau

Eine Hofkapelle für eine Pfarrei mit so großem Einzugsgebiet

und immerhin 280 Mitgliedern war nicht längere Zeit tragbar. So bemühten

sich die Siedler schon 1822 um die behördliche Erlaubnis zum Kirchen-

und Schulbau. Sie konnten auch einen Bauplatz mit 5 Tagwerk Garten, Acker

und Wiesen 02)

vorweisen, der von dem Gemeindemitglied (und Mennoniten) Dahlem

zur Verfügung gestellt wurde. Der Wirt hatte noch ein Grundstück

für den Friedhof dazu gegeben.

Doch es dauerte bis 1828, bis Pfarrer Beck aus München endlich den

Grundstein legen konnte. Der Bau dauerte nur ein Jahr, obwohl es einige

Probleme gab.

Der erste Plan sah ein kleineres, aber besser eingeteiltes Gebäude

mit einem für die Landwirtschaft geeigneten Nebengebäude vor.

Dann beschloss man aber während des Baus einen weiteren Bauplan,

der ein größeres Gebäude vorsah, aber wegen der höheren

Kosten letztendlich zu einem "in jeder Hinsicht unzweckmäßig

eingerichteten und in jeder Beziehung erbärmlich schlechten Gebäu-des"

führte. Die Mehrkosten des zweiten Bauplans sollten durch eine Materialspende

des damaligen Besitzers des säkularisierten Klosters Scheyern, Claus

Moritz Frhr. von Taube aus Sachsen, abgedeckt werden. Doch das gelieferte

Material war so schlecht, dass man es nicht verwenden konnte; zudem mussten

die Kemmodener außerordentlich hohe Transportkosten bezahlen. Taube

kostete der Pfarrei viel Geld 10).

Dazu kam, dass durch diese missliche Begebenheit der Bau erheblich verzögert

wurde. So konnte das Gotteshaus erst ein Jahr später, 1829,

fertiggestellt werden 02).

Der erste Gottesdienst wurde am 8.11.1829 gefeiert. 04)

Allerdings in einem völlig leeren Kirchenraum: Pfarrer

Friedrich Schmidt schreibt

dazu: 02)

"Allein

noch war im Betsaale nichts weiter zu sehen als die vier Wände. Als

Kanzel musste ein Fensterladen benutzt

werden. Altar, Orgel, Sitze weder für den Prediger noch für

die Zuhörer, waren noch nicht vorhanden".

Im gleichen Jahr wurde die evangelische Gemeinde offiziell gegründet.

Dies geschah mit der Wahl des ersten Kirchenvorstandes, die am 24.12.1829

vom königl. protestantischen Dekanat München bestätigt

wurde 04).

Kemmoden erhielt einen "stabilen Vicar als Expositus der protestantischen

Pfarrei München, der aber auch zugleich den Schulunterricht übernehmen

mußte" 01).

Das Gebäude hat man aus Kostengründen

nach ausschließlich praktischen Gesichtspunkten geplant:

- Im Erdgeschoss befanden sich der Schulraum und eine kleine Pfarrer-

bzw. Lehrerwohnung mit 2 Kammern und einer kleinen Küche; - im Obergeschoss

darüber der schlichte Betsaal. Solche Kirchen gibt es nur selten;

in Bayern finden wir sie noch in Lanzenried

und in Feldkirchen.

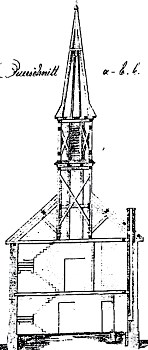

Bauplan

Dachreiter

Bauplan

Dachreiter |

Das -übrigens nie als Kirche geweihte- Gotteshaus wurde

1837 um eine Fensterachse (von vier auf fünf) nach Westen

hin verlängert. Der Altar steht in diesem Verlängerungsteil.

Zunächst glich

das Gotteshaus einem großen Wohnhaus, das man als Kirche

nur durch die rundbogigen Fenster identifizieren konnte. Die

Gemeindemitglieder und die Kirchenverwaltung wollten aber

eine Kirche haben, die auch für die "Andersgläubigen"

als solche zu erkennen ist. Deshalb beschlossen sie, dem Gebäude

einen Turm aufzusetzen. Der Wirt trug die Kosten.

1876 erstellten sie einen Plan dafür (siehe Bild links).

Bei dem Turm handelt es sich um einen Dachreiter, der nicht

bis zum Boden reicht, sondern auf den untersten Querbalken

der Dachkonstruktion gründet. Er ragt rd. 13 Meter über

den Dachfirst empor. Im unteren Teil ist er viereckig. Dort

ist die Kirchturmuhr angebracht. Darüber ist er achteckig,

mit einem Spitzdach versehen und oben mit einem Kreuz gekrönt.

Der Wirt stiftete nicht nur den Dachreiter, sondern auch die

beiden Glöckchen aus seiner Privatkapelle (die Lang von

einem kath.Besitzer aus Habertshausen zurückkaufen musste).

Die Glocken wurden vom Treppenhaus aus per Seil geläutet.

Dies ist noch heute so.

|

|

|

Geschichte

der Glocken 08)

|

1877

|

Zwei

größere Glocken kamen 1877 dazu: Die Fa. Eduard Becker

in Ingolstadt goss eine Glocke mit 201 kg und eine

mit 106 kg. Die Kosten betrugen 1.141,55 Mark. |

|

1918

|

Die

beiden 1877 gegossenen Glocken mussten zum Einschmelzen für Kriegszwecke

abgeliefert werden. |

|

1922

|

Anschaffung

von zwei Glocken durch die Fa. W.Vielwerth in Ingolstadt, eine davon

290 kg schwer. Kosten: 14.968 Mark |

|

|

Spende

einer dritten Glocke durch Herrn Müller aus Bernhausen. Diese

Glocke ist noch vorhanden. |

|

1941

|

Ablieferung

der kleineren Glocke bei der "Reichsstelle für Metalle"

für Kriegszwecke am 17.12. |

|

1942

|

Ablieferung

der großen Glocke am 15.1. (Im Turm blieb nur die 1922 gestiftete

Glocke) |

|

1949

|

Zwei

neue Glocken von der Fa. Czudnochowsky aus Erding; Einweihung an Ostern

|

|

2002

|

Überholung

der Glockenanlage im Zuge der Elektrifizierung der Turmuhr |

| 2021 |

Neue

Fenster für rd. 25.000 Euro; einige Bogenfenster stammten noch

aus der Erbauungszeit um 1829. 11)

|

Protestanten - Katholiken

Das Zusammenleben zwischen den eingesessenen Katholiken und

den zugezogenen Protestanten gestaltete sich schwierig. In seinen Lebenserinnerungen

schreibt der erste protestantische Prediger Ludwig Friedrich Schmidt über

seine erste Zeit in Bayern:

| |

"In München

waren Protestanten zur Zeit meiner Ankunft eine ganz neue Erscheinung.

Die meisten Einwohner hatten in ihrem Leben keinen gesehen und glaubten,

sie müßten anders aussehen, als andere Leute. Darum war

die Furcht vor diesen gefährlichen Ketzern und ihr bigotter Intolerantismus

wohl begreiflich". 02) |

Innerevangelische

Ökumene

Die Neusiedler gehörten nicht nur der lutherischen Kirche an;

auch Reformierte und Mennoniten waren unter ihnen. Grundsätzlich

arbeiteten sie gut zusammen und vermieden es, die Unterschiede besonders

zu betonen. Dennoch mussten einige Differenzen geklärt werden. Zum

Beispiel die Frage nach der "richtigen Gottesdienstform" und der richtigen

Auslegung der Bibel. Ein besonderes Problem war die Bekenntniszugehörigkeit

der Kinder bei Eheleuten verschiedener evangelischer Glaubensrichtungen

(Ehen mit Katholischen wurden praktisch nie geschlossen, die Siedler heirateten

nur untereinander).

Man einigte sich ab 1835 schließlich darauf, dass die Töchter

dem Glauben der Mutter, die Söhne aber dem väterlichen Bekenntnis

folgten. Beim Reichen des Abendmahls ging es streng abwechselnd zu; Lutheraner

erhielten Hostien, Reformierte Brot. Es dauerte lange Zeit, bis sich in

Kemmoden und Lanzenried der lutherische Ritus voll durchsetzte. Die Mennoniten

haben seit 1841 ihr Zentrum mit einem eigenen Bethaus in Eichstock.

04)

Die Kirche

steht inzwischen unter Denkmalschutz.

Friedhof

1828 stiftete die Wirtsfamilie Lang ein Grundstück für den Friedhof,

der bei der Grundsteinlegung für die Kirche von Pfarrer Beck aus

München eingeweiht wurde.

Im Münchner Raum gibt es nur zwei rein evangelische Friedhöfe:

in Kemmoden und in Lanzenried.

In Allershausen, einem weiteren Siedlungsschwerpunkt der evangelischen

Christen, wird der Friedhof schon seit 180 Jahren von beiden Konfessionen

genutzt. Aber es gab dort früher eine katholische und eine protestantische

Schaufel. 10)

Pfarrer

In den ersten Jahren nach der Ansiedlung hatte Kemmoden keinen eigenen

Pfarrer. Allenfalls ein- bis zweimal im Jahr kam aus München ein

Vikar, um die seit dem letzten Besuch geborenen Kinder zu taufen und das

Abendmahl zu spenden. Die ersten hier ansässigen Vikare mussten

zugleich als Lehrer und Gemeindeschreiber tätig sein, um ihre Familie

ernähren zu können (erst 1852 kam ein Hilfslehrer dazu). Hanke/Liebhart

(siehe Quellen) beschreiben in diesem Zusammenhang die kuriose Situation,

dass ein katholisches Brautpaar zunächst beim evangelischen Vikar

in dessen Eigenschaft als Standesbeamter erscheinen musste um sich dann

beim katholischen Amtsbruder kirchlich trauen zu lassen.

Eine Pfarrerliste finden Sie hier...

Gottesdienste

Nach den Annalen der protestantischen Kirche aus der Zeit um 1840 wurde

in den ersten Jahrzehnten

"an

jedem Sonntage ein Predigtgottesdienst gehalten, auf den dann die Christenlehre

folgte, da die weite Entfernung vieler

Kirchengenossen ihr nochmaliges Erscheinen in

einer späteren Stunde nicht zuließ. Diese Einrichtung gewährt

auch den Vortheil,

daß die ganze Gemeinde bei der Katechisation

anwesend bleibt, was zur Verbreitung und Befestigung besserer

Religionskenntnisse wesentlich beitragen kann".

01)

Heute finden Gottesdienste

- alle zwei Wochen in Kemmoden und Lanzenried und

- jede Woche in Petershausen und Indersdorf statt.

Schule

In die Schule im Erdgeschoss

der Kirche gingen ab 1828 zunächst Kinder aus weiter Entfernung.

In den Schulakten von 1836 sind 37 Werktags- und 34 Feiertagsschüler

aufgeführt. Da waren die Schulen in Tafern (1833) und in Lanzenried

(1836) schon eröffnet. Die neuen Schulen ersparte den Kindern

rechts der Ilm einen Schulweg von zweimal 1 1/2 Stunden.

04)

1880 baute man in Kemmoden neben die Kirche ein Schulhaus und nutzte

den Raum im Erdgeschoss der Kirche anderweitig. Die Schule bestand

bis 1937. Dann verboten die Nazis Bekenntnisschulen.

|

|

Innenausstattung

Mit der Möblierung

tat sich die arme Gemeinde schwer: Erst ein halbes Jahr nach der Einweihung

konnte der Kirchenraum mit Bänken und der Schulraum mit Tischen und

Tafeln eingerichtet werden. Ein alter Fensterladen diente während

der ersten Zeit als Kanzel. 1833 kam eine Orgel und erst 1888 der Taufstein

hinzu.

|

Der

Betsaal ist ein 12,35 m langer, 7,65 m breiter und 3,45 m hoher,

rechteckiger Raum ohne architektonische Gliederung. Überdeckt

ist er mit einer zurückhaltend gemusterten Kassetten-decke.

Zehn große rundbogige

Fenster lassen nicht nur viel Licht in den Raum, sondern geben dem

Betsaal auch sein optisches Gepräge. Die ersten acht Jahre

hatte der Raum nur acht Fenster, dann kam durch die Erweiterung

des Gebäudes ein Fensterpaar hinzu. Der Anbau macht sich durch

einen sich immer wieder bildenden Riss im Putz bemerkbar. 10)

Die

Lampen sind an der Wand zwischen den Fenstern angebracht.

|

Neben

der Eingangstüre steht eine kleine Orgel im dekorativen Gehäuse,

das farblich an die Einrichtung angepasst ist. Der Spieltisch

ist seitlich vor dem Gehäuse platziert. Er enthält ein Manual

und ein Pedal mit sechs Registern.

Disposition: Manual: Gedackt 8', Salicional 8', Principal 4', Oktav

2, Mixtur 2fach

Pedal:

Subbass 16', Pedalkoppel

Die Orgel wurde 1833 "von einigen sehr achtungswerthen Personen

aus Nürnberg" gestiftet. 01)

Sie stand früher vorne, links vom Altar und erhielt ihren heutigen

Platz ganz hinten erst später. |

Spieltisch

Spieltisch

|

Kirchenbänke

Die ins. 17 Kirchenbänke,

die im Frühjahr 1830 in die Kirche kamen, sind in blau lackiert.

Dadurch gewinnt auch der Raum an "Farbe". Die Wangen sind aus

glatten Brettern ausgeschnitten. Ihr Relief erinnert an barocke Formen.

Die Wangen sind 98 cm hoch; sie haben damit die alten protestantischen

Maße. Denn nach einem Lehrbuch für Möbelschreiner aus

dem Jahr 1892 beträgt/betrug die Höhe von Bänken für

protestantische Kirchen knapp einen Meter, während sie in römisch-katholischen

Kirchen bei nur 80 bis 90 cm liegt/lag.

Bis weit ins 20.Jahrhundert hinein gab es vor den heutigen Bänken

zu beiden Seiten des Altars noch weitere Sitzgelegenheiten für den

Kirchenvorstand. Sie waren vom Volk durch eine Verglasung mit Butzenscheiben

getrennt.

Altar

Blickpunkt

des Betsaales ist der Altar

im Westteil des Raumes im Stil des Neurokoko, hinter dem ein hohes

Kruzifix im gleichen

Kunststil emporragt.

Auf dem Altar steht dekorativ ein Pult, auf dem -flankiert von zwei

Kerzen auf gedrechselten Holzleuchtern- eine geöffnete Bibel

liegt. Sie weist auf die überragende Bedeutung des Wortes Gottes

im evangelischen Gottesdienst hin:

Das geschriebene Wort wird durch das Evangelien-buch, das gesprochene

Wort durch die auf der rechten Seite stehenden Kanzel

(Ambo) symboli-siert.

Diese Kanzel kam ein halbes Jahr nach der Einweihung in die Kirche.

Vorher befand sich an ihrer Stelle ein alter Fensterladen.

|

Altar

Altar

|

An

der Vorderfront des Altars ist ein Tuch mit dem eingestickten Bild

einer Weinrebe

angebracht. Es ist das Gegenstück zum Tuch an der Kanzel, das

neben dem Christuszeichen "PX" Weizenähren zeigt.

Vor dem Altar ist der Ort der Taufe, des zweiten Sakraments. Hier

befindet sich seit 1888 auf einem Ständer das achteckige Taufbecken;

in ihm steht ein silberner Krug, in den das Taufwasser eingefüllt

wird. In den Rand des Beckens sind die Worte: "Lasset die Kinder

zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn ihrer ist das Reich Gottes,

Evang. Marc.10,14" sowie eine Halbfigur von Jesus und kleinen

Kindern angebracht.

|

Bibel

und Kerzen

Bibel

und Kerzen |

Altarkruzifix

Altarkruzifix |

|

Taufschale

|

Kanzel

/ Ambo Kanzel

/ Ambo

|

Links neben

dem Altar sind die Lied-Tafel und ein Vortragekreuz

angebracht.

Internetseite

Die Evang.Luth. Gemeinde Kemmoden-Petershausen hat auch eine Internetseite.

Sie ist unter folgender Adresse zu erreichen:

"www.e-kirche.de/kemmoden-petershausen"

Hans Schertl

Quellen:

01)

Karl Fuchs, Annalen der protestantischen

Kirche im Königreich Baiern, um 1840

02)

Friedrich Schmidt, Pfarrbuch

oder allgemeine Beschreibung des gesamten Kirchenwesens in dem gemischten

ständigen Pfarr-Vicariat

Kemmoden, 1836

03) Gerhard Hanke / Wilhelm Liebhart,

Der Landkreis Dachau, S. 122, 1992

04) Ulrich Schneider, 1100 Jahre

Jetzendorf, Beitrag "Zur Geschichte der ev.luth. Gemeinde Kemmoden",

1993

05) Thiel/Mecking, Chronik der Gemeinde

Petershausen, Band 2 Kunst und Kultur, 2000

06) Süddeutsche Zeitung 2001/Nr.

283

07) Susanne Pfisterer-Haas, Festvortrag

zum 175. Jubiläum der Kirche von Lanzenried am 17. Mai 2015 (Schmidt)

08) "Die Glocken", Texttafel

in der Kirche, 2017

09) "Die Pfarrer und Vicare

von 1828 bis 2003 ", Texttafel in der Kirche, 2017

10) Friedrich Wiesender, Kirchenführung

am 2.9.2017

11) Petra Schafflik, Renovierung

dringend nötig, Dachauer Nachrichten vom 14.2.2021

13 Bilder: Hans Schertl

18.2.2022

|

Die

Pfarrer von Kemmoden

09)

|

Pfarrer + Vikare |

ab

|

|

Pfarrer

+ Vikare |

ab

|

Georg

Bauer (aus Nürnberg)

erste Predigt am 8.11.1829 |

1829

|

Vikar

und Verweser Gg.Wilh.Heydner |

1901

|

| Gg.Heinrich

Aures (aus Erlangen)

|

1832

|

Vikar

Julius Cohen (aus Regensburg) |

1922

|

Joh.Friedr.W.C.Schmidt

(aus Creußen)

zunächst Verweser |

1834

|

Gustav

Kramer |

1930

|

Heinrich

Leibig (aus

Sulzbach/Opf)

an Schwindsucht gestorben |

1838

|

Friedr.Wilh.

Walter |

1932

|

| Gg.

Christian Seyferth (a.Wunsiedel) |

1840

|

Hermann

Schläfer |

1951

|

| Pfarrer

Schick |

1852

|

Pfarrer

Herbert Windhövel (aus Schney) |

1961

|

| Vicar

Schmidt |

1857

|

Pfarrer

Oberthür

(zugleich Pfr.von Oberallershs.)

|

1964

|

Pfarrer

Riedelbeutel (aus Arzberg)

blieb nur 1 Monat, weil er im Febr.1863 Pfarrer

in Kartendorf wurde |

1863

|

Pfarrer

Eberhard Mehl |

1964

|

| Pfarrer

Josef Pöppel (aus Karlsfeld) |

1863

|

Vikar

Rainer Menzel |

1975

|

| F.O.Hoffmann

(aus Gesell) |

1869

|

Pfarrer

Hans Auner (aus Oberstdorf) |

1977

|

| Pfarrer

J.Richter |

1874

|

Pfarrerin

Beate Schörner |

1985

|

| Vikar

Rudolf Kern (aus Uffenheim) |

1881

|

Pfarrer

Bernhard Götz |

1989

|

| Pfarrvikar

Karl Düls |

1882

|

Hans-Joach.

und Susanne Scharrer |

<2003>

|

| Pfarrvikar

Georg Werlin (aus Augsburg) |

1884

|

|

|

| Vikar

Adolf Lindner (aus München) |

1885

|

Pfarrerinnen

Katharina Heunemann

und

Simone Hegele

|

2014

|

Pfarrvikar

Otto Leonhard Schroth

(aus Erlangen) |

1889

|

Pfarrerin

Elisabeth Schulz

und Pfarrer Robert Maier |

2017

|

Pfarrvikar

Michael Dannenbauer

(aus Beyerberg) |

1895

|

|

|

Pfarrvikar

Fritz Bauer (aus Neu-Ulm)

danach in die Mission |

1899

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

![]()